活動

過去の選挙結果

・2022.10.23 草加市議会議員選挙

・2022.6.22 参議院議員選挙(埼玉)

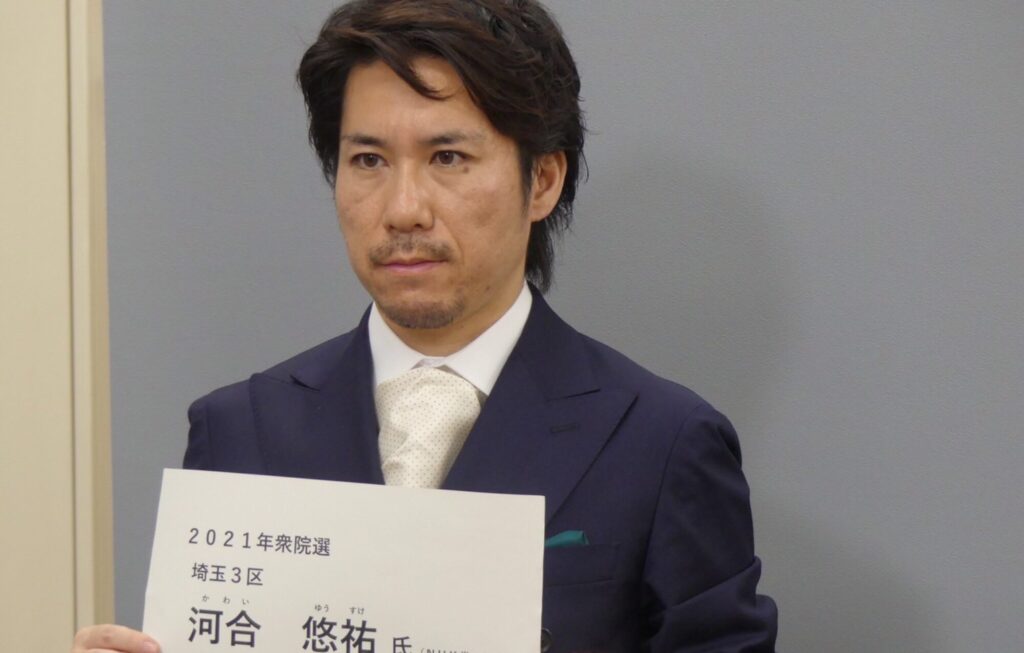

・2021.10.19 第49回衆議院議員選挙(埼玉3区草加・越谷)

最初に

どうしても皆さんに読んでもらいたいこと。

与党を許すな!!

日本人はどんどん貧しくなっています。給料が上がらない。税金も高い。結婚もできない。病気もつらい。もう生きていてもしょうがない。そんな気持ちになることもあるでしょう。

日本の経済はどんどん落ちています。アメリカや中国は順調に伸び続けており、特に人口の多い中国の伸びは顕著で、差は広がる一方です。日本のGDPはドイツに抜かれて世界4位となってしまいました。

自民党の経済政策が間違っているからです。税金は年々上がり、消費税はバブルの頃の3%から10%まで上がり、平均年間所得額も年々下がり、失業率は上がり、自殺者も年間3万人もいます。少子高齢化は進み、若者は貧しく、結婚もできません。若者は減り続けるのに、高齢者への社会保障の負担額は益々増えていきます。若者に生きる希望が持てない社会になっています。経済力もないので子どもも作れない。子どもができても、最低でも大学までは卒業させてあげたい。でも教育費にいくらかかるのか。国や自治体からの手当てもしれています。

高齢者に皆さまは何らかの病を抱えておられる方も多いと思います。しかし、国や自治体からの助成も微々たるものです。帯状疱疹が死ぬほど痛い、でもワクチン代もほとんどもらえない、死んだ方がマシだ、と生きる希望を失っている方もおられました。

こんな社会にしたのは誰ですか?政権与党ですよね?

それなのに自分たちは国会議員になってふんぞり返り、高い給料をもらい、さらには裏金までもらって、税金も払っていない。市議会議員の多くも無所属と言いながら、自民党の党員だったりもするし、委員長のポストが欲しいなどの理由で会派を組んでろくに仕事もしていません。

こんな人たちをいつまで支持するんですか?目覚めてください。私の発言・行動はやや過激かもしれません。しかしこうでもしないと変わらないのです。

政権与党を許すな!!いまこそみんなで声を上げよう!!

政策

●選挙制度

・政治に関心のない層(特に若者)の投票率を上げること。シルバー民主主義(高齢者しか選挙に行かない)の状況を打破しなければいけません。なぜなら、今の政治を変えたければ、既存政党の権力や議席数のバランスを変えることが必要です。高齢世代はもう支持政党がガチガチに決まっていて変わりようがないので、まだ真っ白な若い世代に政治や選挙に関心を持たせて投票に行ってもらい、政党間の権力バランスを変えていくしかないのです。私はその啓蒙活動のために様々なパフォーマンスをしてSNSで政治の話題を提供しています。

●議会改革

石丸伸二氏vs老害議員で話題になり、市議会が腐っていると皆さん認識されたと思いますが、安芸高田市の議会に限らず、市議会はどこも腐っています。高齢の居眠り議員はどこの市議会でもいますし、年に4回しかない議会で任意で出来る一般質問や議案質疑を全くしない議員も多いです。

市議会のHPをよく調べてください。質問通告の項目で「一般質問」「質疑」と検索してみてください。ここで何名の議員がいて、何名が一般質問や質疑を行っているかわかります。全員がやっているわけではありませんね。議員として最も大事な議会での仕事をやっていない議員がたくさんいるわけです。

議員は「議会の構成員」のことですから、盆踊りに参加することが大事な仕事ではなくて、議会内で、一般質問、議案質疑、最終日の賛成反対の票を投じる採決、などを行うことが最も重要な仕事です。例えば、一般質問は、希望する議員は基本どの議員も全員がすることのできる議会が多いです。これは市民の要望を市側に伝える貴重な機会です。しかし、HPを見て頂ければわかるとおり、面倒くさいのか、やらない議員が多いのです。1年に4回しかない機会なのに一度も行使しない人もいるわけです。これはどこの自治体でもそんな感じです。次に、議案質疑というのは、市側が出してきた予算や議案などを審査するために質疑をすることなのですが、これは二元代表制の基本原則のもと、議会が市を監視チェックする機会ということで、議員として最もやらなければいけない仕事だと思いますが、これについてはやらない議員の方が断然多いです。やる気がないのです。もしくは、学歴も低くて能力不足だからできないのです。

市民のみなさん、やる気がない、または能力の低い議員を支持するのは、もうやめてください。賛成または反対の票を投じる採決も、議員が各々の判断で正しい議案には賛成を、正しくない議案には反対の票を投じて、その議案を通すか通さないか決めるわけですが、それも各々の議員の判断で是々非々で票を投じる、ということではなく、会派や政党の意見に従っているような信念のない議員がほとんどなのです。役職もしがらみで根回しをしてまわしているだけです。〇〇委員長のポストが欲しいから会派に入り、議案にも会派や政党の意思に従います、という議員が多いです(無所属と言いながら自民党員である議員も多いです)。3期も4期もやっている議員は、地元の企業とのしがらみだらけで自分の意思で良いものは良い、悪いものは悪い、と言えないような議員ばっかりです。

そんなわけで、安芸高田市議会に限らず、どこの自治体の議会も同じようなもんなのです。地方議員は地元の支援を受けてたまたま当選しただけのことで、能力的には、学歴も低く、仕事もできない、民間企業だと通用しないような能力の人が多いです。

もうそんな議員を支持するのはやめてください。私は無所属で、なんのしがらみもありません。徹底して、腐った市政や議会を糾弾し、是々非々の政治家として活動します。

●憲法

・憲法9条改正について、様々な解釈ができる文言のために議論が分かれる現状に終止符を打つべく、わかりやすい文言に改正させること。具体的に自衛隊について明記すべきです。憲法9条は①戦争の放棄、②戦力の不保持、③交戦権の否認について規定していますが、自衛隊が「戦力」に当たるのか、や、「国際紛争を解決する手段としては」などの文言の点などで、解釈を複雑にしています。憲法9条の3つの理念を守ることはもちろんなのですが、自衛隊の活動範囲なども含めて、明瞭な文言にする必要があるでしょう。昨今中国をはじめとして脅威になってきている国が日本に攻撃をしてきた際、憲法9条に基づいてどういった対応が可能なのかをはっきりさせなければいけません。

そもそも現状の憲法はGHQ草案の影響を受けて作られたものであり、日本人が独自に作成したものではありません。本来は憲法9条も廃止し、憲法そのものを日本人が独自に作り直さないといけないのです。

中国や北朝鮮などの国が攻めてきた場合にどうするのかの明確な答えがないお花畑の理想論を語る護憲派の意見に賛同することはできません。敵基地攻撃能力を持つこと、防衛費をより上げることなどで真の独立国家として自衛できる体制を整える必要があると考えています。経済政策の項目で詳述するように中国とのGDPの差は開く一方です。すなわち、もし防衛費の割合を増やしたとて、防衛費の差も益々開いていきます。取返しのつかないことになる前に、経済力を上げるとともに、9条の問題解決や外国に攻めてこられたときの体制を整えるということを早急に行わなければならないのです。

●移民・外国人

・移民の受け入れを反対する立場をとること。治安が悪くなっている点からも移民の受け入れを進めている今の政権与党の政治を許すことはできません。私は断固反対の活動を致します。

去年、川口市内の路上で外国人の男性によるトラブルを起因とし、複数人が重軽傷を負う殺人未遂事件が起こりました。その後、その外国人が運ばれた近くの病院「川口市立医療センター」周辺に約100人が駆け付ける騒ぎとなり、機動隊員らが出動しました。その間、「川口市立医療センター」は6時間も受け入れをストップしたため戸田市民にとっても死活問題でした。言葉や文化、生活環境の異なる外国人の住民が増えることについて治安の面から不安を感じるのは当然でしょう。

この件は、社会的にも非常に話題になっており、川口市だけでなく、埼玉県南部全体における重要問題です。しかし、この問題に対処する政治家が少なすぎます。

私は、この件について「取り締まり強化を求める要望書」を市に提出しました。今後は議会での決議を目指して活動しようと思います。

・外国人の参政権について反対の立場をとること。現状対立を深める関係性のある国もあることに鑑みて、外国人がその国の利益となる意思決定をなす危険性があることから(すなわち日本にとって不利益となる意思決定が外国人によってなされる可能性があるので)、反対の立場をとります。

・外国人の生活保護受給に反対の立場をとること。「うちの家によその子を食わせる余裕なんてない!」

外国人は日本人よりも生活保護支給を受ける割合が多いです。日本人がどんどん貧困になっている、消費税も上がっている、社会保障の負担額も増えている、日本人が苦しくなっている状況で、外国人に生活保護を与えている余裕があるのでしょうか?

ここで問題なのは、その外国人の祖国は、その国にいる日本人に対して生活保護を与えていないということです。要するに、日本は与えているのに、その外国は与えておらす、不公平な制度となっているのです。外交の原則の相互主義の点から、お互いの自国にいる外国人に生活保護を与える、という決まりならわかります。そうではなく、日本だけが損をしているのです。外国人の生活保護まで認めている国は世界的に見ても稀です。

生活に困窮している外国人がかわいそう、と思われるかもしれません。しかし、困窮しているなら祖国に戻り、祖国の生活保護制度を受ければよいのです。日本人から高い税金を払わせて、それを外国人に与えている、おかしくないですか?我々は毎日外国人のために無料働きをしているのですか?

そもそも外国人への生活保護支給制度は法律上の明確な根拠がありません。生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象となりません。憲法第25条を受けた生活保護法第1条では、「全ての国民に対し、…その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定めており、法第2条では「すべて国民は、…この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と定められています。また最高裁の判例でも生活保護の対象は外国人は含まない旨明示しています。2014年最高裁は、「現行の生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。」としています。要は、立法機関で作られた法的にも、司法部門で判断された最高裁の判断でも、生活保護の受給者として外国人は含めない、と言ってるわけです。

それにもかかわらず、外国人への生活保護支給が現在も行われているということは、適正な福祉を行っているとは言えないと思います。私自身、市民の方から生活が苦しいというお話を頂きます。コロナ禍で、生活保護受給申請が増加しました。困窮されている市民が増えているわけです。

外国人への生活保護を与える余裕があるのならば、日本人の市民を救った方がよいのではないでしょうか?

●皇室

・天皇の皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承べきであり、これを守ることに賛成です。なぜなら、男性は染色体XYを持ち、女性はX Xであるところ、何千年も男系限定にしてきたため染色体Yが脈々と受け継がれてきたのです。こんな国は歴史的にみても世界で例がありません。 もし女系も許してしまうと、我々の時代で、この例を見ない何千年も受け継いできた天然記念物のような染色体Yが失われることになるのです。 悠仁様の次の代で男系男子の歴史を途切れさせないようにして頂きたいと考えています。

●経済

経済政策について、日本のGDPはこの30年程度ほぼ伸びていません。アメリカや中国は順調に伸び続けており、特に人口の多い中国の伸びは顕著で、差は広がる一方です。少子高齢化が進む日本の国力が落ちていることは明らかであり、早急に対策を行わなければいけません。

具体的に行うべき経済政策の方向性は以下のようなものであると考えています。

①金融政策については、増税は避け、国債の発行によって新しく通貨を発行し、政府の予算をまかなうことが考えられます(量的緩和)。

国債を発行し、日銀がそれを買い取り、新規の通貨が発行されれば、国民に出回るお金の量が増えるわけですから、デフレからインフレの方向に変わっていきます。また、増税は避けることで(むしろ消費税は下げるべき)、国民の消費が増えることでインフレ化していきます。

なお、国債は国にとっての借金であり、さらに国債を発行するべきでない、という世論があるように思えますが、これは妥当ではないと考えます。なぜなら、現状の国債の年利は先進国の中でもトップクラスに低く、市場からかなり安全性が高い金融商品として評価されています。それはすなわち現状の国債発行の量が財政破綻することは考えられない程度のものであることを示しています。もし日本の借金が多すぎて、財政破綻するリスクがあるとしたら市場は過敏に反応するはずです。市場は生き物です。市場がそのような国の国債を低金利で購入するはずがありません。市場が答えを出しているのです。また、日本の純資産は世界でもトップクラスであり、現状の国債の量であれば問題ない、ということも挙げられます。

デフレからインフレに変えることで、国民の所得は増加し、失業率は減少します(フィリップス曲線の考え方。企業は積極的に投資できるようになり雇用の機会が増加する。)。もちろん物価が高騰しすぎて国民の生活に支障が出るレベルまでインフレになってしまうことは問題なので、インフレ率は2%程度が妥当であると考えています。

近年の経済学者によって上記のような政策が提案されているにも関わらず、政府がそういった経済政策に対して腰が重く、また増税の方に重きを置いているのは旧来の古い考え方がまだ根強いためだと考えられます。この30年結果が出ていないのですから、そろそろ方向を変えてもらわないといけません。また一説によると、財務省が自身の権限で増税を行うことで、予算について他の省への貸しができて天下り先が増えるため、自己の利益のために、国民を欺いて増税を進めている、という理由もあるようです。

②次に、財政政策についてです。金融政策だけでは不十分です。なぜなら量的緩和により、新規の通貨発行が増えてもそれが国民の所得とならなければ意味がないからです。そこで、財政政策として、公共事業・公共投資の縮小をさせないことが考えられます。

上記の記載のとおり、経済を復活させるためにはインフレ化させる方向で政策を打つ必要があります。そのためには、政府からお金が国民に流れるようにしなければなりません。政府が上記のように国債をもとに、または税金により資金を調達したとしても、それが国民に還元されなれば、景気は回復しません。

以上、経済政策について述べてきましたが、これはインフレにして景気を上向きにしたい場合に行うべき政策です。逆にインフレ率が2%を超え、デフレ化させたいときは逆の政策を行うこととなるはずです。すなわち、増税を行って消費を冷え込ませ、公共事業や公共投資は削減して国民にお金を回らないようにし、公務員の数も削減して、雇用の機会も減少させていく、ということになります。

上記のような経済政策によって、インフレ化し、景気が回復すれば、歳入が増えることとなり、現状の日本の多くの問題が解決します。経済状況が上向けば、失業者が減ります。また若者の経済状況が良くなり少子化問題も解決の方向に向かいます。他にも国防に予算をより避けるため安全保障にも資することとなります。社会保障も充実します。

それにも関わらず与党や政府では緊縮財政路線を推し進め、デフレから脱却去られないまま30年もの長期間、この国を停滞させています。今の政権では妥当な経済政策をスピーディーに行うことはできないと思われます。そこで政権の交代が最も早い手段であると考えられます。

●エネルギー

・原発については再稼働を進めるべきと考えています。もちろん東日本大震災での事故があったことから原発の危険性を考慮にいれないといけません。そういった意味では再生可能エネルギーを主力電源とすべきです。しかし現在の技術では、再生可能エネルギーで安定的な電力を供給することができず、経済に影響を与えてしまいます。そうすると、天然ガスや原油などの化石燃料に頼った発電方法となるわけですが、化石燃料は輸入に頼らざるを得ません。化石燃料の輸入は中東やアフリカからの輸入が中心であり、政局や内戦などの影響で価格が非常に不安定です。そうすると、電気料金が高騰化する可能性が高くなります。また原発と違い、CO2の排出量が多く、環境によくありません。総合的に考えると現状の技術では原発に頼らざるを得ない、と考えるべきでしょう。

●動物愛護

動物殺処分ゼロに向けて、不妊去勢手術を行っていく必要がありますが、この手術代は多くの民間のボランティアさんが手出しで払っています。

多くの自治体でもその助成金を出していますが、金額が少なく、ほぼボランティアさんに払って頂いているのが現状です。埼玉県知事も動物殺処分ゼロを掲げながらたいしてこういった分野に予算をあたえてくれないのです。優先的に予算を投じるように強く働きかけていかなければなりません。

近年、動物愛護の精神が高まってきており、人と動物の共生社会の実現に向けての取り組みも積極的になってきている状況であり、動物殺処分の削減の取り組みを行っている自治体も増えてきています。動物殺処分をなくすためには不妊去勢手術を積極的に行い、外で放たれている動物をできる限り少なくしていくことが重要です。多くの自治体では、市内に生息する、飼い主のいない猫に対して不妊などの手術を行った市民に対して、手術費用の一部(数千円)を補助」する事業があります。

しかし、それでは手術代や医療費は何万円もするので、全然足りず、ボランティアさんや個人の方が足りない分を手出しで出しているような状況なのです。私の知り合いは猫を不妊去勢手術代や医療費代にお給料の半分以上を投じ、累計で何千万円も使った、と言っていました。市民の方にそれだけの負担をさせているのはどうなのでしょうか?それでは、積極的に避妊去勢手術を行おうとする人が限られてしまいます。民間のボランティアさんに任せるのではなく、公で解決しきるべき問題でしょう?そこで私はこの補助金の増額を強く要望したいと思います。

また、補助金の総額決まっており、その金額以上の補助金申請があった場合は、全額手術代を市民が負担しないといけなくなります。それでは、不妊去勢手術を積極的に行う動きが広がっていきません。したがって、来年度の予算の増額に向けてこの取り組みに対しての積極的な姿勢を要望したいと思います。

もちろん、不妊去勢手術代の助成の増額は、その実行のためには予算がない、という悩みはあるでしょう。しかし、頭を使い、いろんな方法を考えなければなりません。ふるさと納税クラウドファンディングを使い、その予算を捻出する、という方法もあります。ふるさと納税クラウドファンディングの制度は他の自治体でも採用されている例があります。動物殺処分の問題は非常に問題意識として高い国民の方は多いので、予算分集まる可能性は十分あると思いますが、なぜこういった制度の導入を検討しないのか?

動物愛護についてのより手厚い施策は、市民の方からも非常に求められています。その声をなぜ実現できないのですか?強く実現できる政治家がいないのです!私が強く訴えかけていきます!

●表現の自由

・憲法21条の表現の自由については、精神的自由の権利性の高さに鑑みて、公共の福祉による規制の範囲をより限定的にすることで、厚い保護をすることが重要です。憲法という最高法規の中でも表現の自由は最重要テーマとどの憲法の基本書にも記載されています。なぜならこれを権力側から封じられると現体制を変えることが不可能となるからです。また性的な表現については判例上も過剰な規制を保護している例が多いように思われます。さらに左派の方を中心に漫画やアニメなどの芸術性の高い表現物に対し、性的な内容であることを理由とした過度な規制を推奨する批判が目につきます。性的な行為や表現は人間の本来有する性質そのものであるため、教育上良くないなどということはなんら説得的な理由ではないと考えています。そもそもインターネット上にもそういった表現物が溢れかえっている現在において、規制をすること自体ナンセンスと言えるでしょう。政治的な表現や芸術分野の表現についての規制については最重要テーマであることは法学を学んでいる人間からすれば常識なので選挙や政治活動で啓蒙活動を行うことが必要です。

●市政レベルで行いたい政策の概要

■市政改革

市が予算を何にどのように使っているのかを監視することが最も重要な仕事です。多くの議員が議案質疑という市の監視として行う議会活動を行っていません。予算の適正な使い方をしっかりと監視し、必要な分野に予算を投じさせるよう強く働きかけるとともに、疑義のある議案は反対をしなければなりません。

こういったことを3か月の議会で毎度しっかり行っている議員が意外に少ないのです。予算を市民が本当に困っている分野に投じて市政を適正に改革していく必要があります。私は強く働きかけていきます。

■子育て

・給食費の無料化

足立区や葛飾区など多くの自治体で給食費の無料化が実現されているにも関わらず、多くの市ではまだ給食費の無料化が実現できていません。子育て世代の多くが経済的に厳しく、国や自治体からの助成を求めているはずです。しかし予算の適正な配分ができていないことにより、他の自治体ではできている給食費の無料化が実現できていないわけです。子育て支援策に予算を投じなければ日本は終わりです。私は強く国や市に働きかけることで実現を目指します。

・保育料の完全無料化

市では、保育料が第3子からしか無料になりません(非課税世帯はのぞく)。予算の適正な配分を行うことにより、保育料を第1子から無料化とすることを目指します。

・待機児童ゼロ

多くの自治体で問題になっている待機児童問題。待機児童を毎年実現し継続し続けなければなりません。

●福祉

多くの高齢者が何かしらの病気に苦しんでいます。例えば、多くの声を頂くのが帯状疱疹のワクチンです。帯状疱疹のワクチンは高額で4万円程度かかるものなのですが、市からの助成はその中のほんの一部しか出ません。これでは経済的に苦しい多くの高齢者がワクチンを打てない、という状況になっているわけです。死ぬほど苦しいと言われている帯状疱疹のワクチン代をなぜ全額出してあげないのですか?他の優先順位の低い分野に予算を充てているくらいならこういった分野に予算をつけさせるべきです。こういったことを強く働きかけていきます。

■動物愛護

動物殺処分ゼロに向けて、不妊去勢手術を行っていく必要がありますが、この手術代は多くの民間のボランティアさんが手出しで払っています。戸田市でもその助成金を出していますが、金額が少なく、ほぼボランティアさんに払って頂いているのが現状です。埼玉県知事も動物殺処分ゼロを掲げながら大してこういった分野に予算をあたえてくれないのです。優先的に予算を投じるように強く働きかけていかなければなりません。

■防災

特に水害対策をしっかり行う必要があります。また雨水貯留管の冠水対策を行い、また設置による貯水機能を増強する必要があります。

■議会改革

・議員と地元業者の癒着がないか、競争入札議案で議員がしがらみのある業者のために賛成していないか、などをしっかり監視します。何期も当選している議員は地元業者とズブズブの関係にあることが多いためです。

・議員が何をやってるのか、寝ていないか、しっかり一般質問や議案質疑など行っているか、私の得意分野のSNSでの情報発信のよって議会の見える化を行っていきます。

寄付の募集のお願い

今後は、政治団体として組織を拡大し、この理念の社会的実現を達成していこうと考えています。党勢拡大のためには資金が必要です。現状の政治活動・選挙活動は河合の自己資金だけで行ってきましたが、複数の選挙を戦うには河合の自己資金だけでは厳しいものがあります。この党の発展のために、我が党の理念に賛同頂ける方に寄付金・党会費をお願いできますと幸甚です。何卒宜しくお願い致します。

ボランティアスタッフ募集

我が党ではボランティアスタッフを募集しております。寄付や党費を支払って頂く必要はございません。少しの時間でも結構です。できる範囲で構いません。活動で貢献したい、という方は是非下記連絡先へご連絡頂けますと幸いです。

■お問い合わせ等は以下へ

メールなら info●river-junction.com (●を@に)

■お問い合わせフォーム